La Fontana del Cacciucco

Da una lettera del 25 giugno 1626, che il Camerlengo Lorenzo Usimbardi scriveva al Granduca Ferdinando II de’ Medici:” appare che Pietro Tacca servo fedelissimo di VV.SS. humilissimamente esprime come avendo messo in opera tutti quanti li schiavi, per compimento di quest’opera è necessario far sotto i piedi del granduca Ferdinando di Gloriosa Memoria li trofei e spoglie di detti schiavi… et più conviene fare le dua fonti e dall’una e dall’altra parte di detta base che di tutto è necessario che VV.AA. dieno ordini al Sig. Provved[itore] Guidotti.”

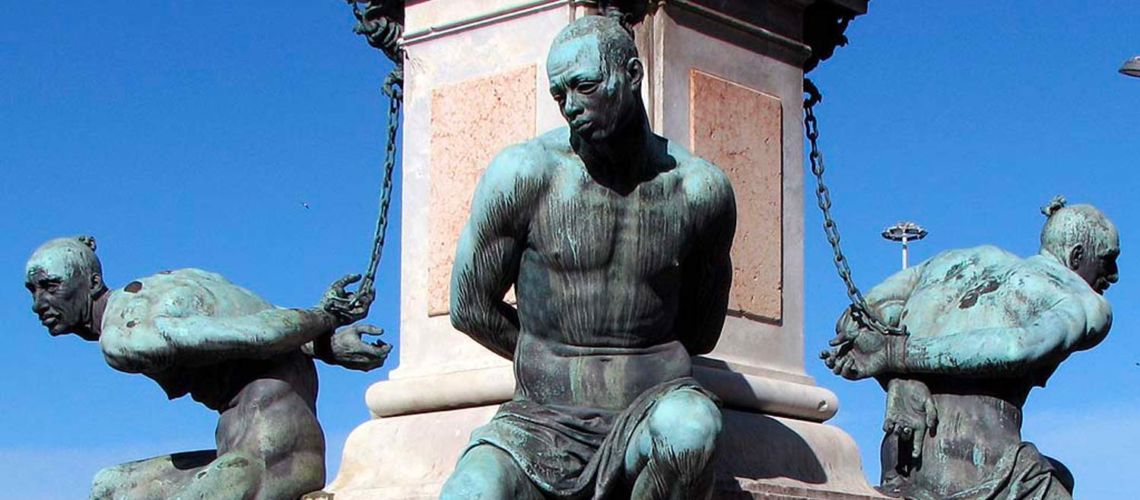

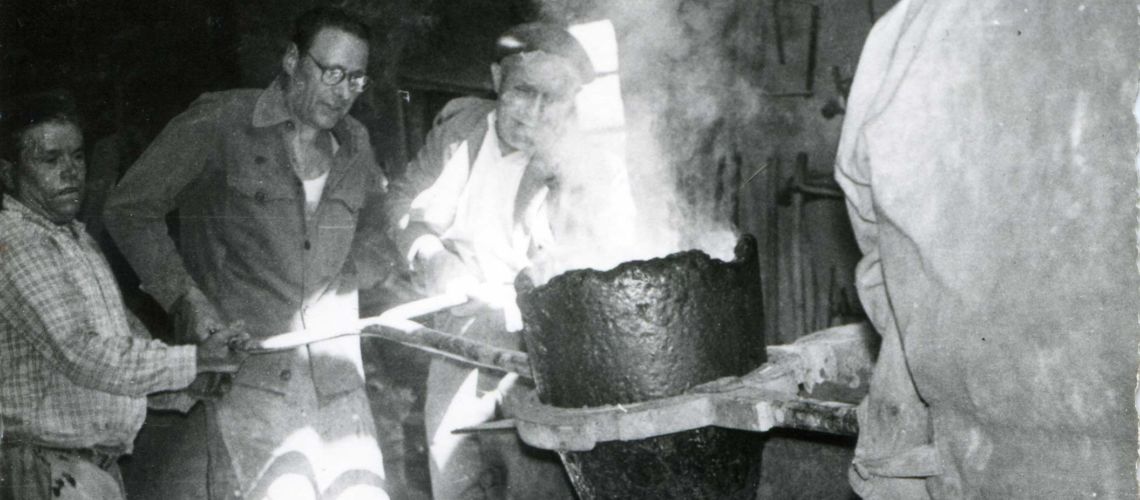

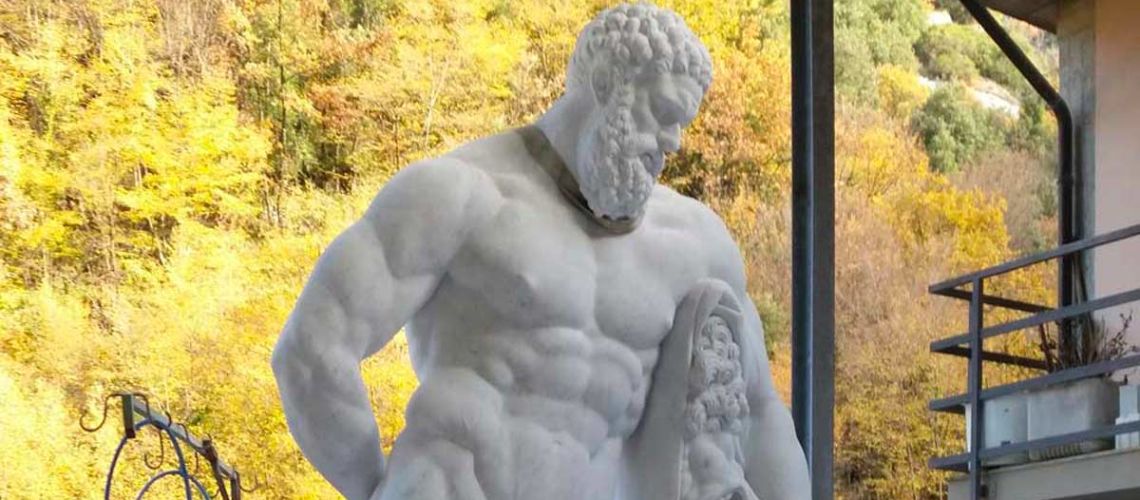

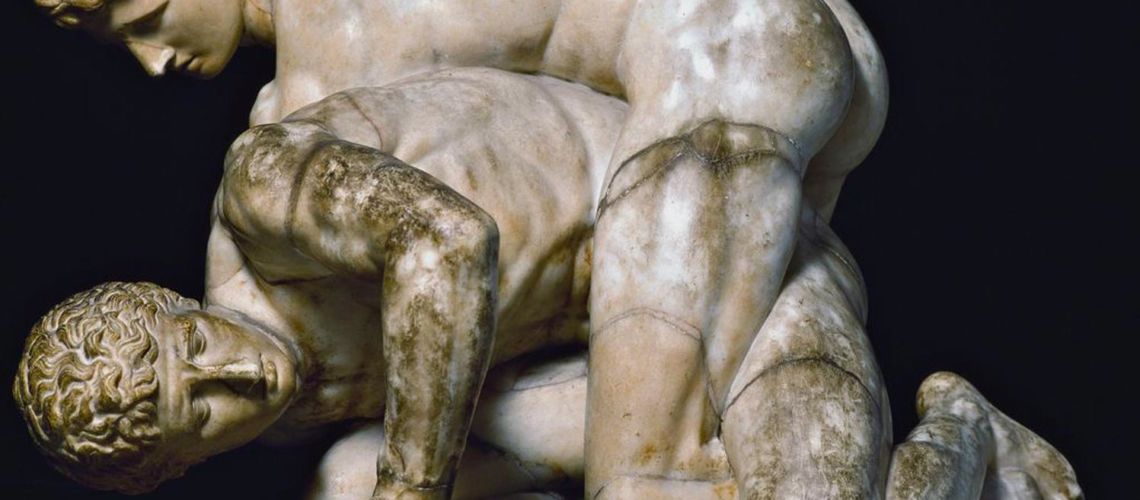

Il Granduca nel 1621 aveva infatti commissionato a Pietro Tacca la realizzazione dei modelli e delle fusioni in bronzo a cera persa di quattro prigionieri mori incatenati da aggiungere alla base della statua da lui commissionata nel 1595 allo scultore Giovanni Bandini in marmo di Carrara e collocata nella darsena di Livorno nel 1601 (attuale piazza Micheli).

Il monumento avrebbe rappresentato la vittoria dell’Ordine di Santo Stefano sui corsari barbareschi, cioè sui pirati musulmani, nordafricani e ottomani, il più noto e crudele dei quali era conosciuto come Barbarosa.

L’Ordine venne fondato dal Papa Pio IV nella seconda metà del ‘500 su insistenza di Cosimo I de’ Medici che ne fu nominato Gran Maestro e il titolo sarebbe passato ai suoi successori. Si trattava in sintesi di un Ordine corsaro simile, ma cristiano.

Pietro Tacca ereditò la fonderia del Giambologna, con cui lavorava dal 1592, nel 1606.

Nel 1620 su richiesta di Cosimo II dei Medici eseguì il calco del cinghiale ellenistico di marmo agli Uffizi per fonderne un replica in bronzo, il celebre Porcellino, da porre alle logge del mercato nuovo, e modellò una nuova base, non presente nell’originale di marmo. Ne eseguì la fusione nel 1633.

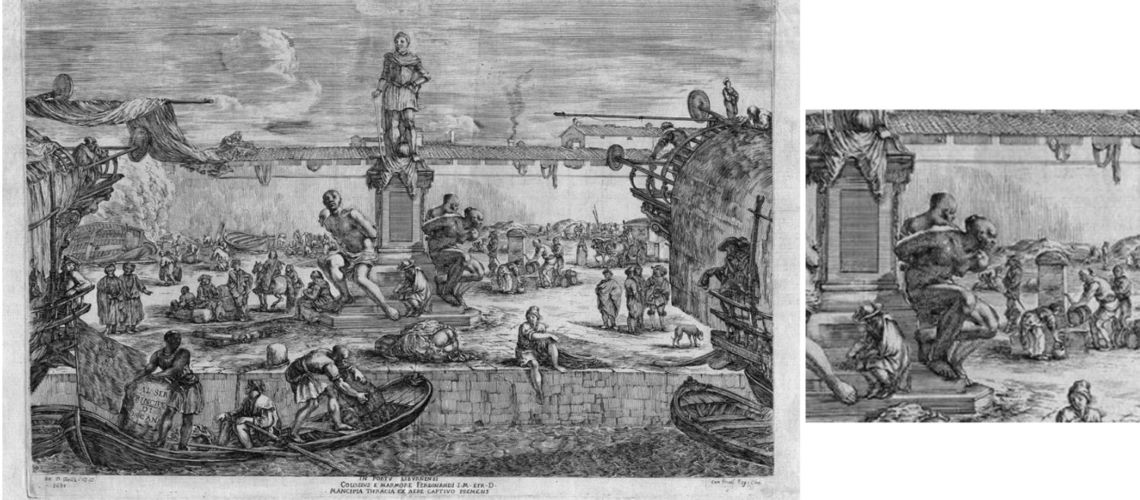

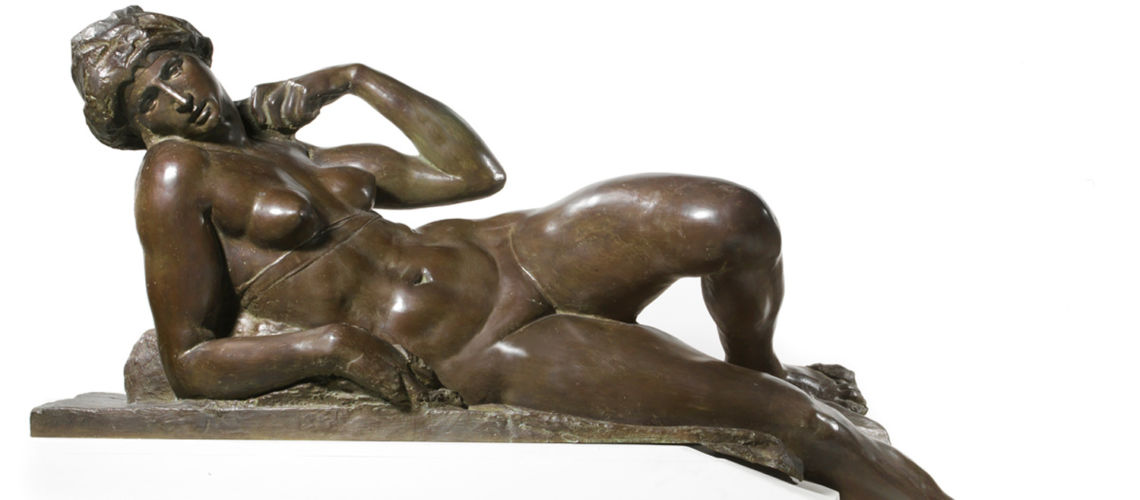

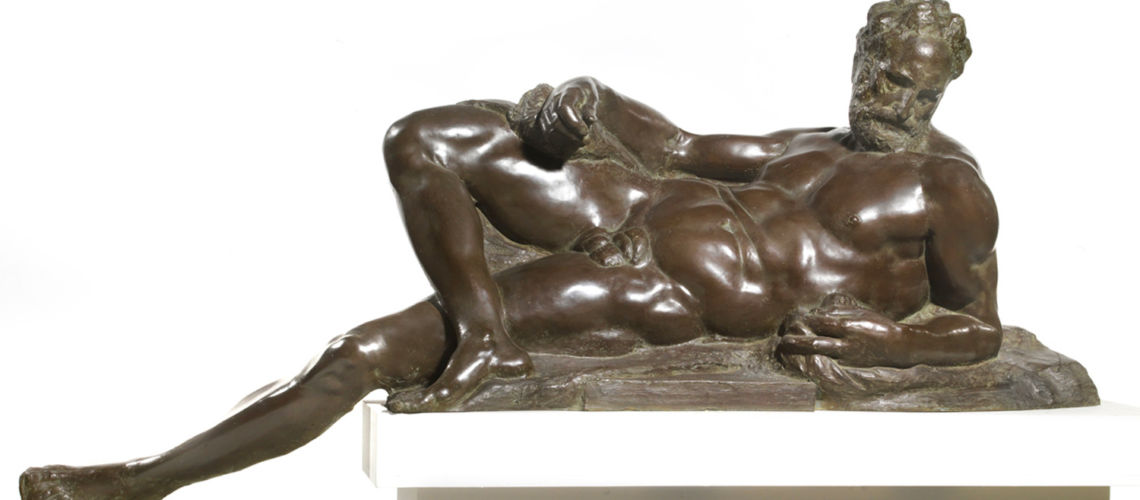

Da una lettera del 6 ottobre 1627 del Provveditore Leonardo Guidotti conosciamo la spesa stimata dal Tacca per la realizzazione delle due fontane: “Quanto alle dua fontane, il Tacca dicie che in ciascheduna di esse vi sarà di spesa sc[udi] 200 in fare il ricetto, e Balaustro con le mensole tutte di marmi sono sc[udi] 400. Per fare le dua Nicchie li Mostri et altri ornamenti vi andera Duc[ati] 700 di Bronzo per Ciascun,o sc[udi] 126 e per le spese di fatture e altri di dette nicchie e mostri, sc[udi] 400 luna sono sc[udi] 800.” Avuto il parere favorevole del Granduca, nel 1627 il Tacca, con l’ aiuto dei suoi allievi Bartolomeo Salvini e Francesco Maria Bandini, iniziò l’ esecuzione dei modelli per le due fonti da posizionare ai lati del monumento dei 4 Mori nella darsena di Livorno, e che dovevano servire per il rifornimento d’ acqua delle galere che vi approdavano.

Ma a questo punto accadde una cosa strana, descritta da Filippo Baldinucci nelle sue “Notizie de’ Professori di Disegno da Cimabue in qua” del 1681:

“[Ferdinando II dichiarò che] …ogni opera che [il Tacca] fusse per condurre dovesse essergli pagata…che fu poi sempre praticato, particolarmente nelle due fonti di metallo destinate a situarsi in sul molo di Livorno…per far acqua alle galere, al che essendosi, per ragioni a noi non note, forte opposto, e contro il gusto del Tacca, Andrea Arrighetti provveditore alle fortezze e sovrintendente alle fabbriche….”

E così fontane non arrivarono mai a Livorno.

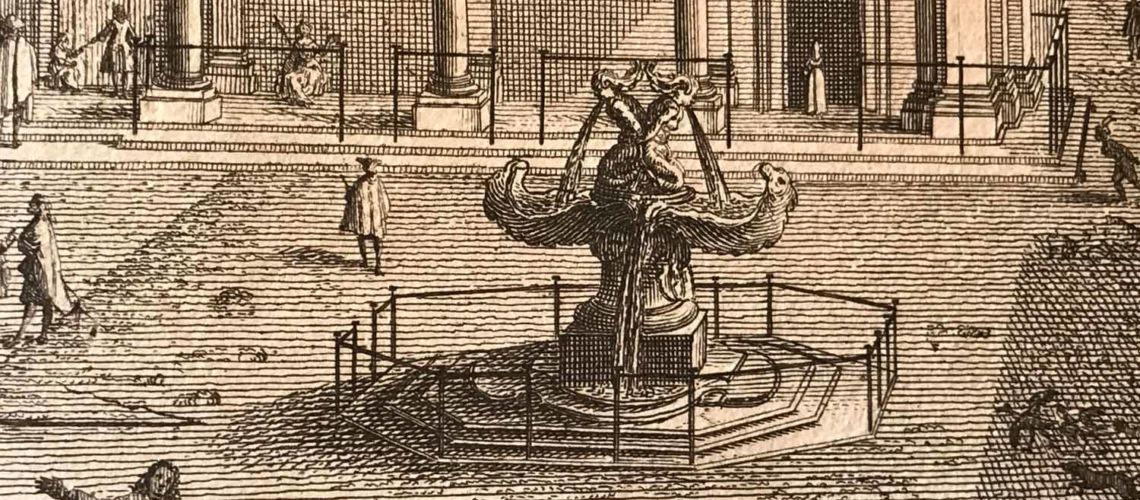

Nonostante le “ragioni a noi non note” del Baldinucci è plausibile credere che le due fontane con quei getti minimi d’ acqua e anche la loro posizione erano del tutto inadatte a permettere ai marinai di caricare in tempi accettabili le grandi botti delle navi, ed inoltre occupavano troppo spazio sulla darsena rispetto al servizio che avrebbero fatto. Oggi diremmo che non erano affatto “funzionali”, e furono sostituite da normali fontane, come si vede (a destra del monumento dei 4 Mori) nell’ incisione del Porto di Livorno di Stefano della Bella del 1655.

Pietro Tacca morì nell’Ottobre del 1640, ma la fonderia, già del Giambologna, proseguì i lavori col figlio Ferdinando Tacca. L’esecuzione delle due fontane rallentò, ma non si fermò del tutto: abbiamo notizie di pagamenti ai Tacca per le fontane dal 1639 al 1641. I pagamenti riguardavano probabilmente la collocazione delle due fontane in piazza Santissima Annunziata a Firenze, inaugurate il 15 giugno 1641 come scrive Francesco Settimanni nelle sue Memorie Fiorentine: “si videro scoperte per la prima volta le due fontane in bronzo poste sulla piazza della santissima Annunziata, opere di Pietro Tacca.” Sono state incise insieme alla Piazza SS. Annunziata dallo Zocchi a metà del ‘700, e dal Vascellini nel 1777.

Nella scultura la prima metà del ‘600 risente ancora molto del manierismo tardo cinquecentesco del Buontalenti; celebre a Firenze la sua Fontana dello Sprone messa in opera molto probabilmente al 1608 quando tutta la zona venne decorata in occasione del passaggio del corteo nunziale di Cosimo II dei Medici con Maria Maddalena d’Austria (di cui la Galleria Bazzanti ha un modello piccolo) , così come furono collocate le 4 statue delle stagioni agli angoli del Ponte a Santa Trinita degli scultori Francavilla, Landini e Caccini.

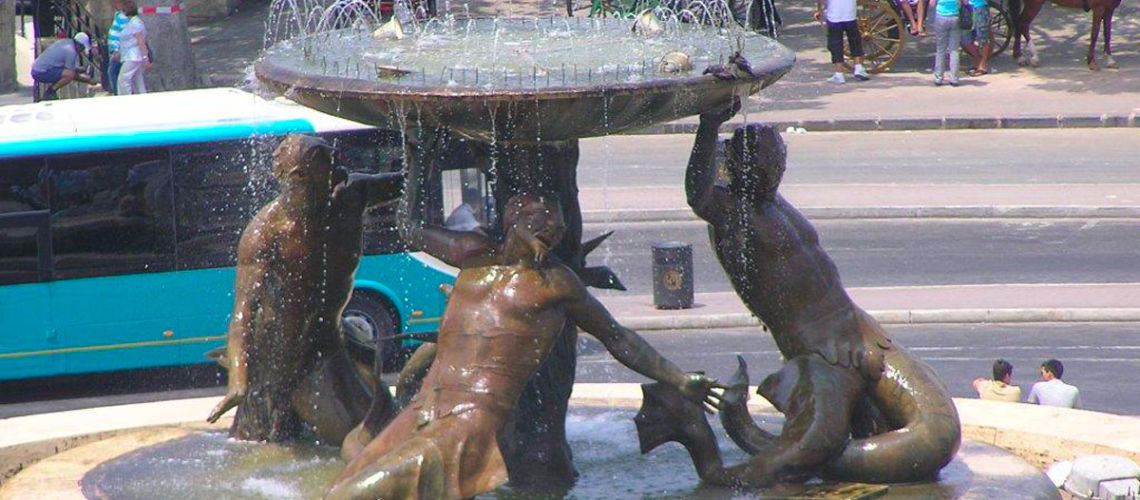

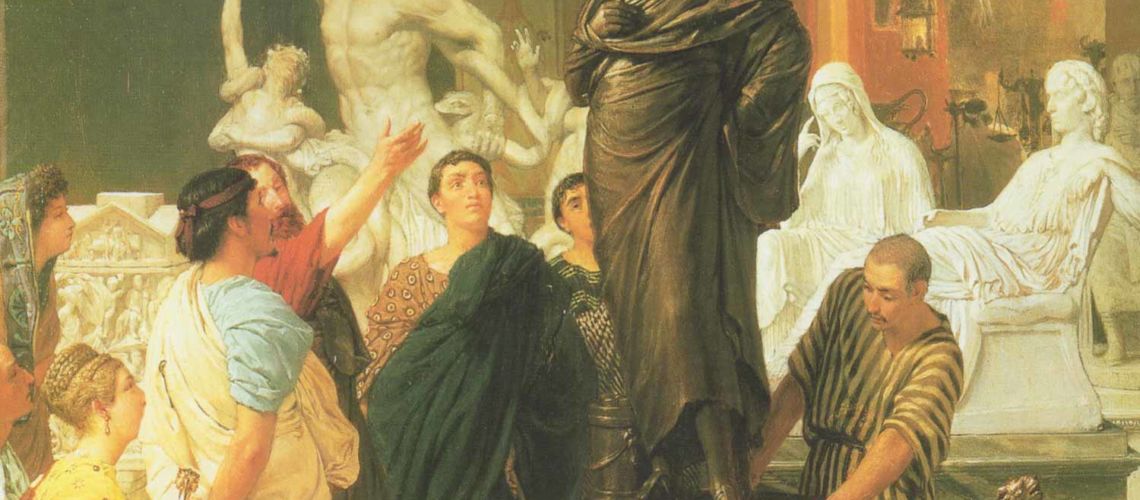

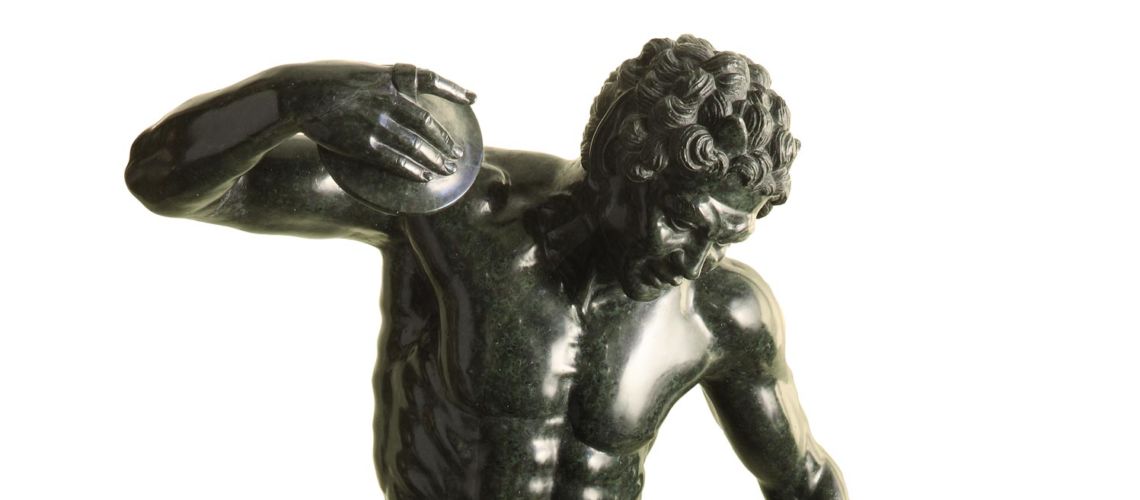

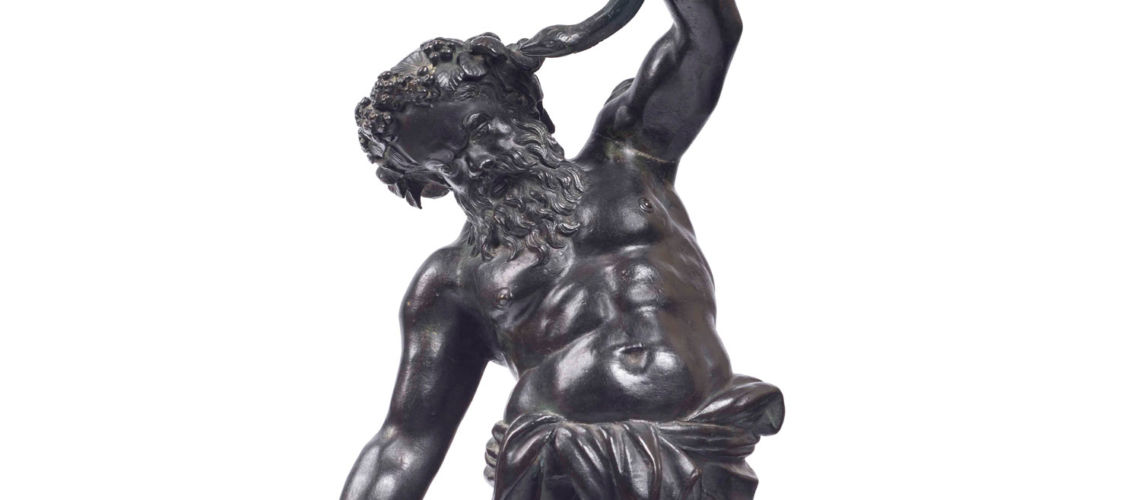

Lo stile delle fontane, uguali salvo alcuni dettagli, deriva dalla passione delle forme meravigliose e inconsuete presenti in natura, iniziato nel ‘500 nelle architetture e nei giardini (come in quello di Villa Lante a Bagnania presso Viterbo),

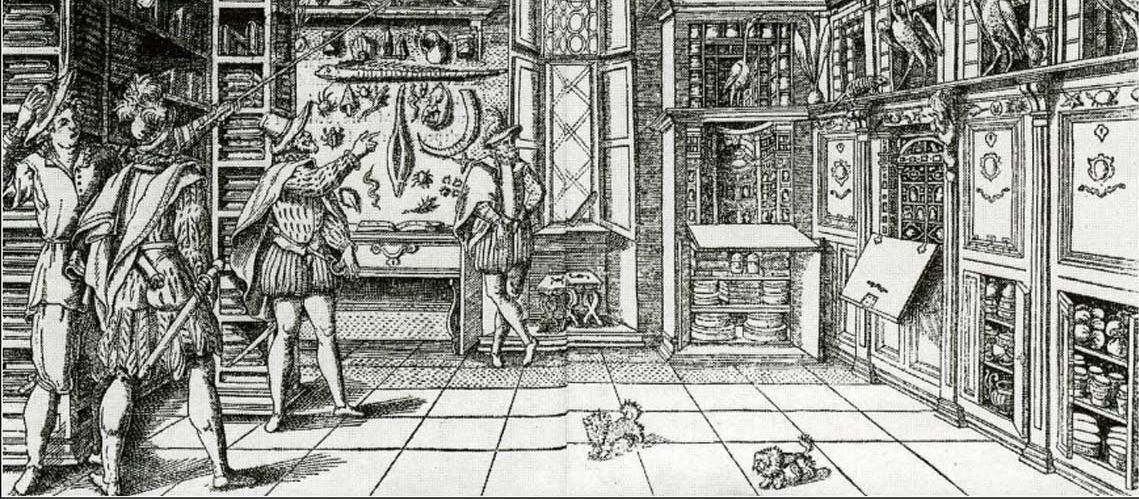

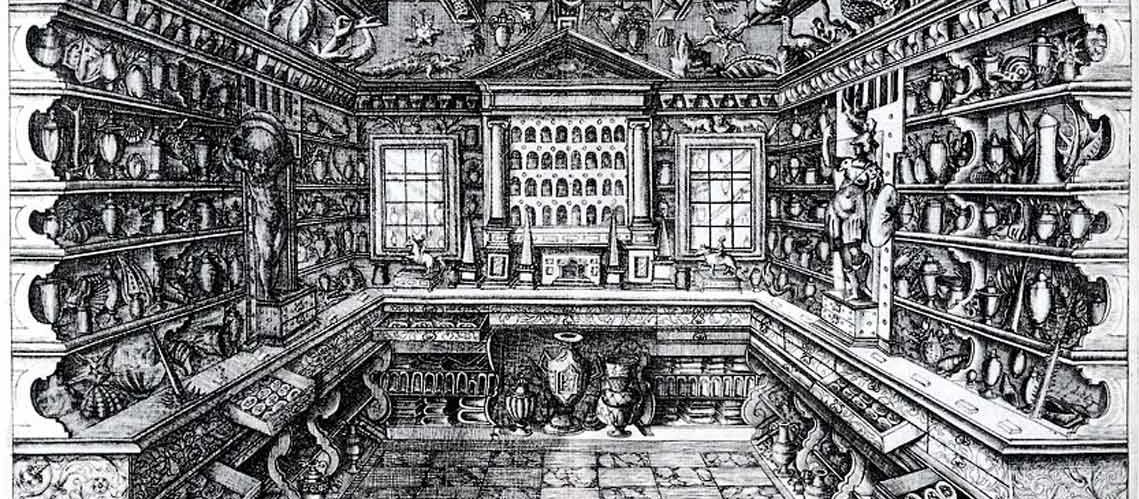

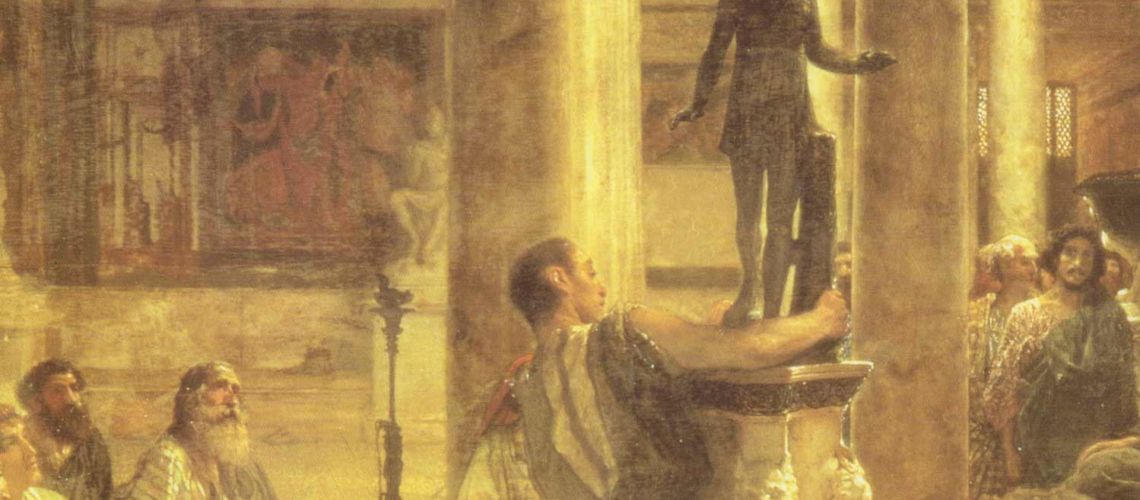

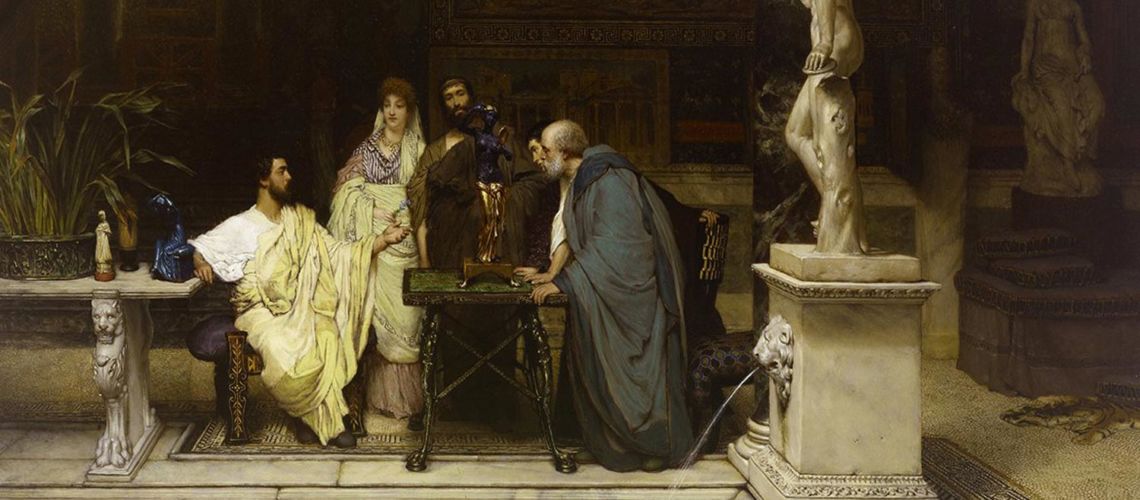

nelle varie collezioni dei Signori europei, nella creazione delle wunderkammer, nell’invenzione appunto di maschere e mostri del Buontalenti e della sua scuola.

Sono gli anni in cui i principi d’Europa fanno a gara a raccogliere meraviglie e mostruosità naturali che conservano nei loro studi con lo scopo di stupire gli ospiti. E’ di gran moda anche l’alchimia, il cui laboratorio è bene sia nascosto e protetto dagli sguardi indiscreti, così come lo Studiolo di Francesco I in Palazzo Vecchio.

La scelta di creare mostri marini e pesci è stata evidentemente voluta dal Tacca pensando alla collocazione nel porto di Livorno, sul mare, mentre risulta ancor più originale in una piazza come quella della SS. Annunziata.

Quando il Tacca modellava le fontane si è molto probabilmente ispirato, per le ghirlande di pesci sulle basi, a quella della vasca della Fontana degli animali nella grotta della Villa Medicea di Castello, scolpita dal Tribolo alla metà del ‘500.

I due monumenti fiorentini hanno subìto una pulitura e restauro nel novembre del 1745 per ordine del Granduca Ferdinando III dei Medici. Un’altra più di due secoli dopo, nel 1988.

Si dice che la città di Livorno sia rimasta molto male fin dal ‘600 per non aver avuto le due fontane del Tacca. E che questo “sgarbo” sia pesato ai Livornesi per circa 3 secoli.

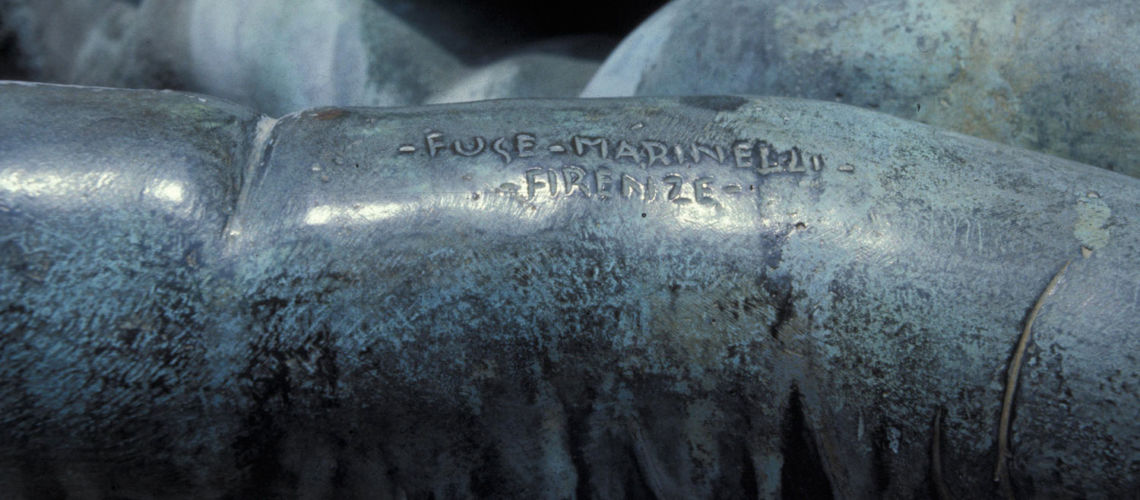

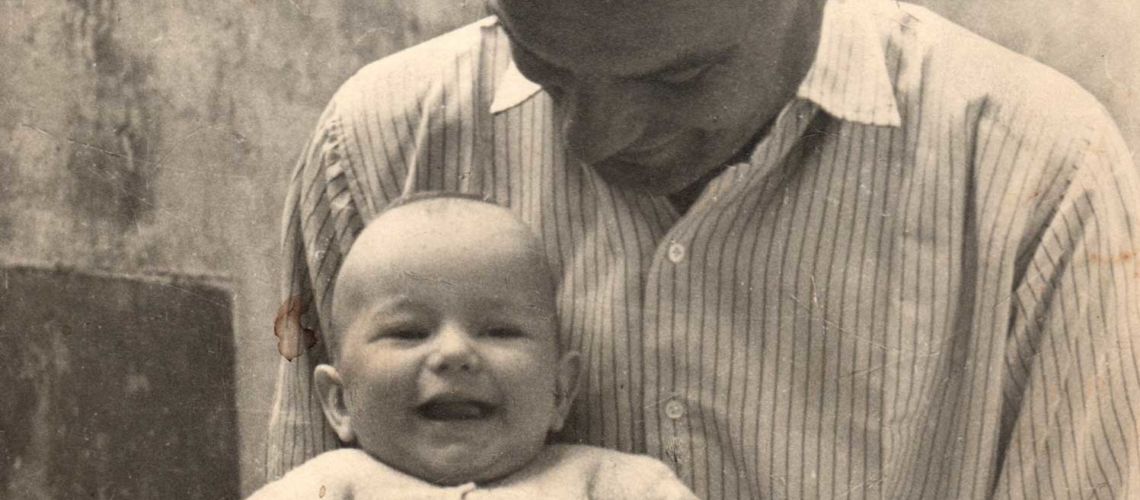

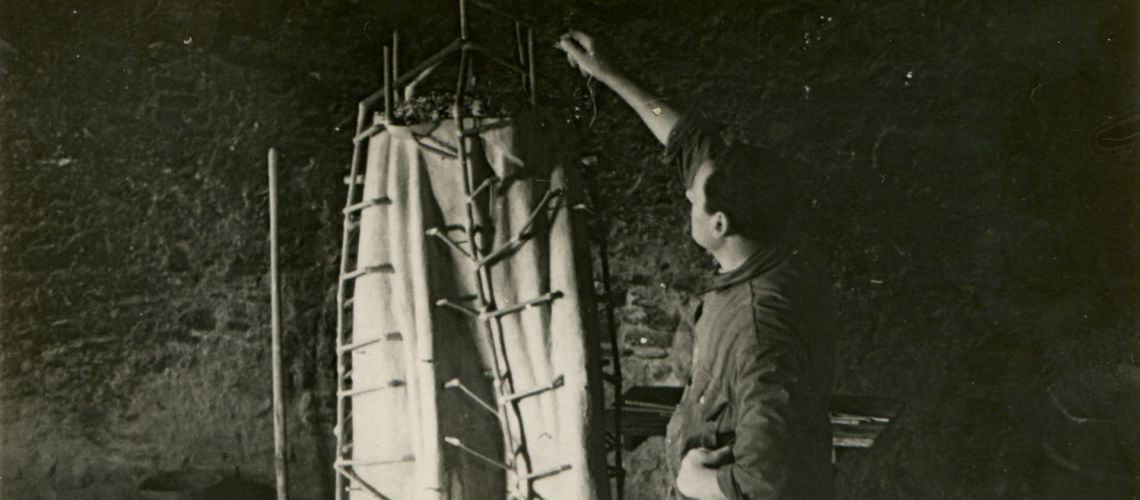

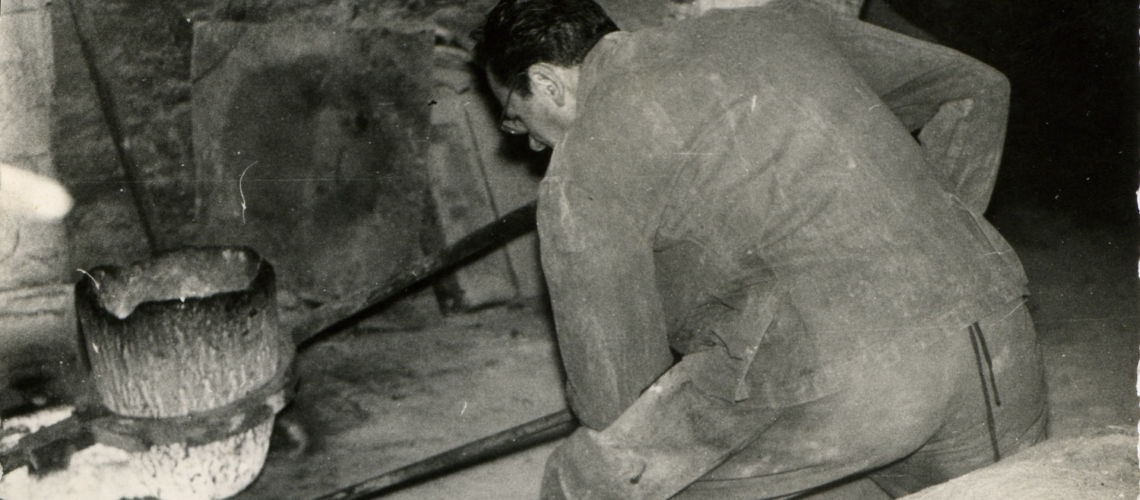

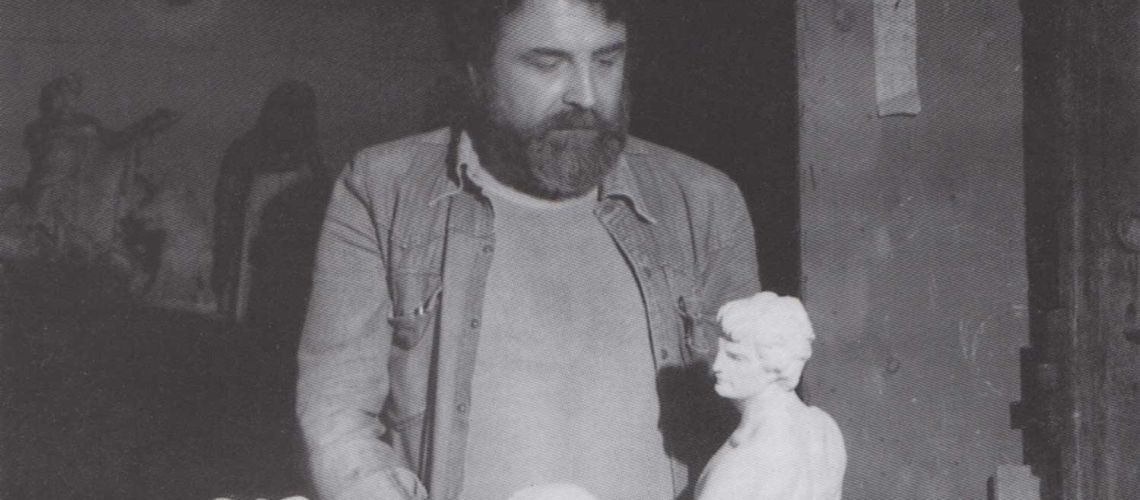

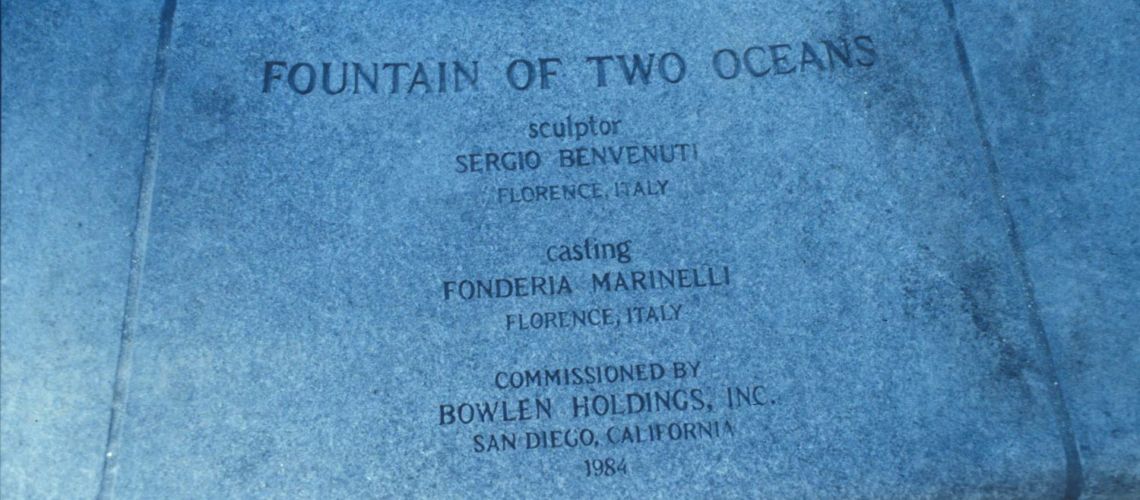

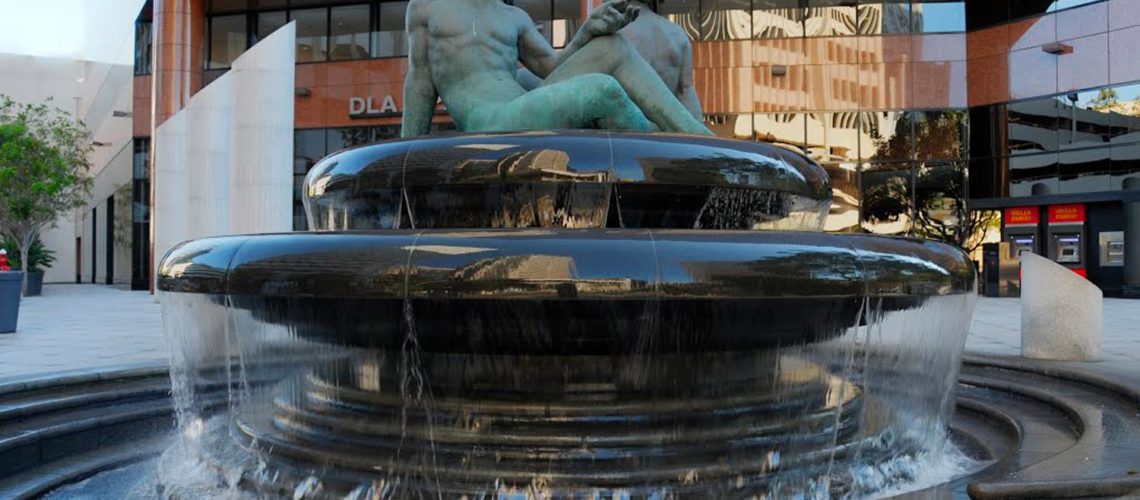

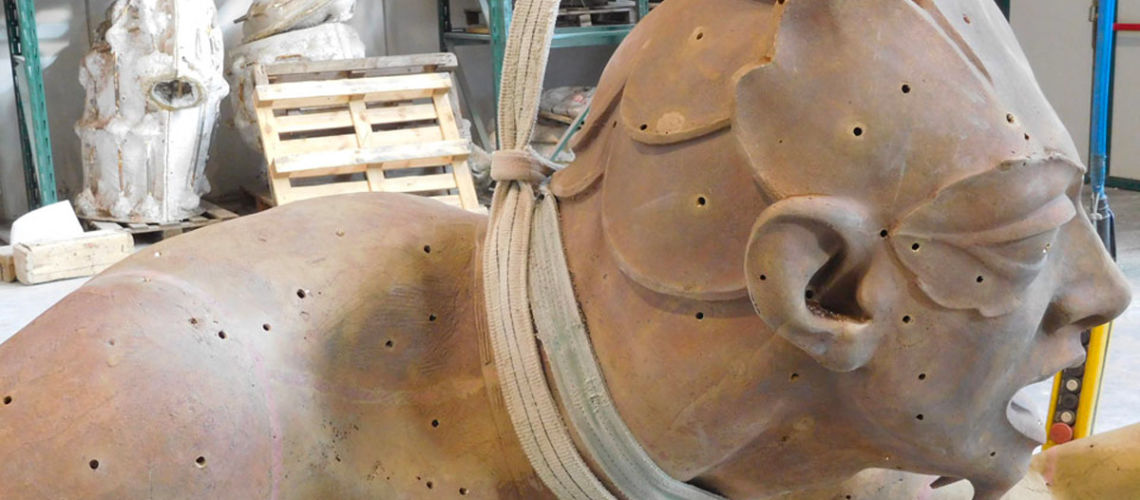

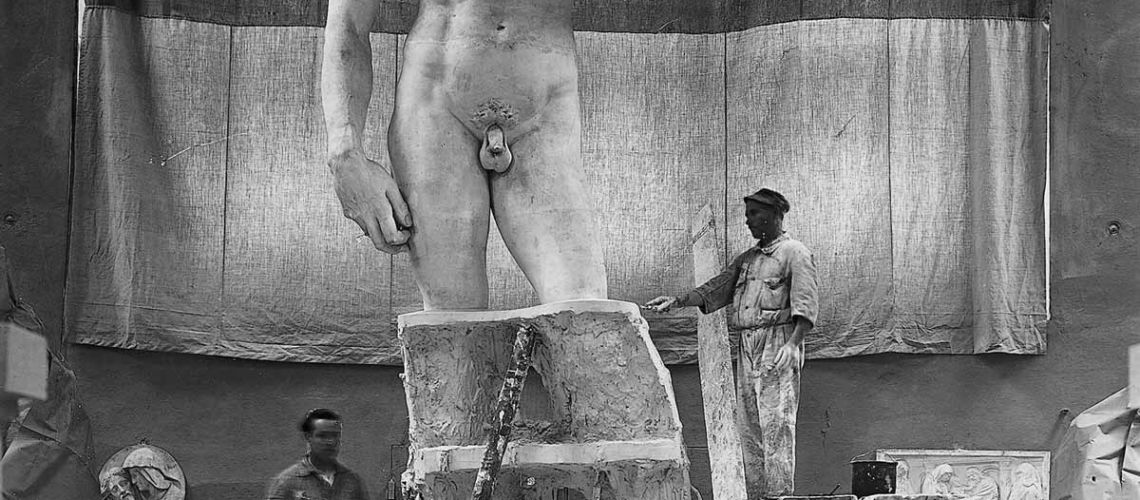

Nel 1956, per il 350° anniversario della nomina del primo Gonfaloniere della città di Livorno, il Comune di Firenze volle donare una copia fedelissima alla città. Livorno ringraziò e disse: ne vogliamo due come a Firenze, una la paghiamo noi! Come succede in tutti i comuni d’Italia, nacquero problemi e litigi su dove collocarle, etc. Agli inizi degli anni’ 60 il Comune di Firenze procurò il calco negativo eseguito sull’originale dandolo a Marino Marinelli, allora gestore della Fonderia Artistica Ferdinando Marinelli di Firenze per eseguire fusioni dei due monumenti.

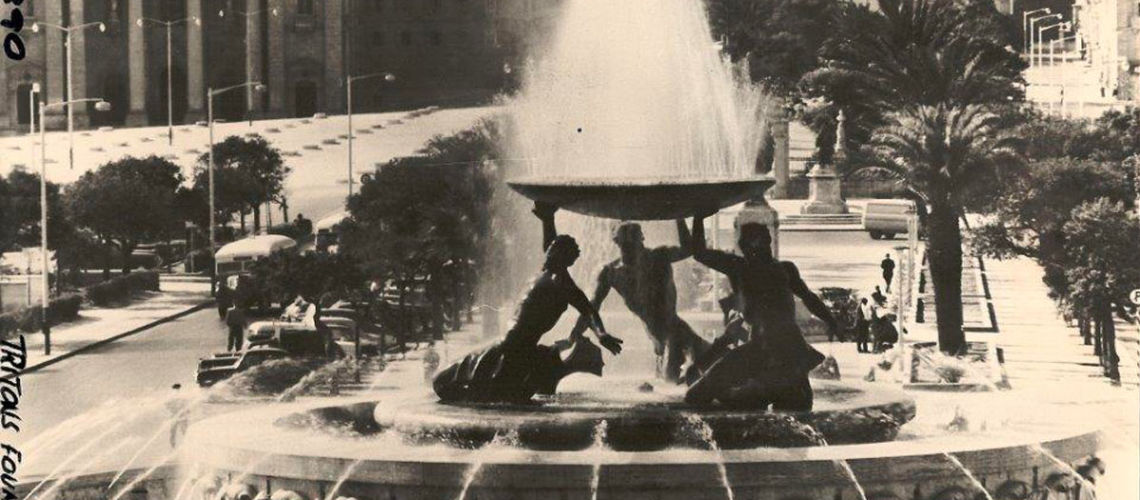

Fu così che nel 1964 le due fontane arrivarono a Livorno.

E furono immediatamente soprannominate dai Livornesi “le fontane del cacciucco”.

Il cacciucco è una specie di densa zuppa di pesce che viene preparata solo in un breve tatto della costa tirrenica, dalla Versilia a Livorno. Ed è squisito!

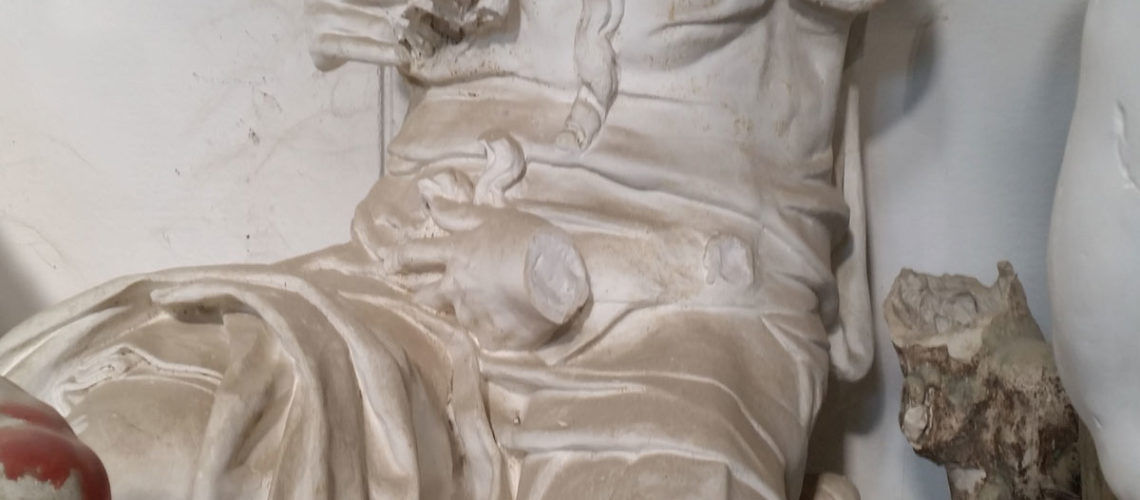

La Galleria Bazzanti conserva una replica della Fontana del Tacca tra i suoi monumenti, ed un prezioso modellino ridotto.